发布日期:2025-04-16 14:52 点击量: 信息来源:农乐田园

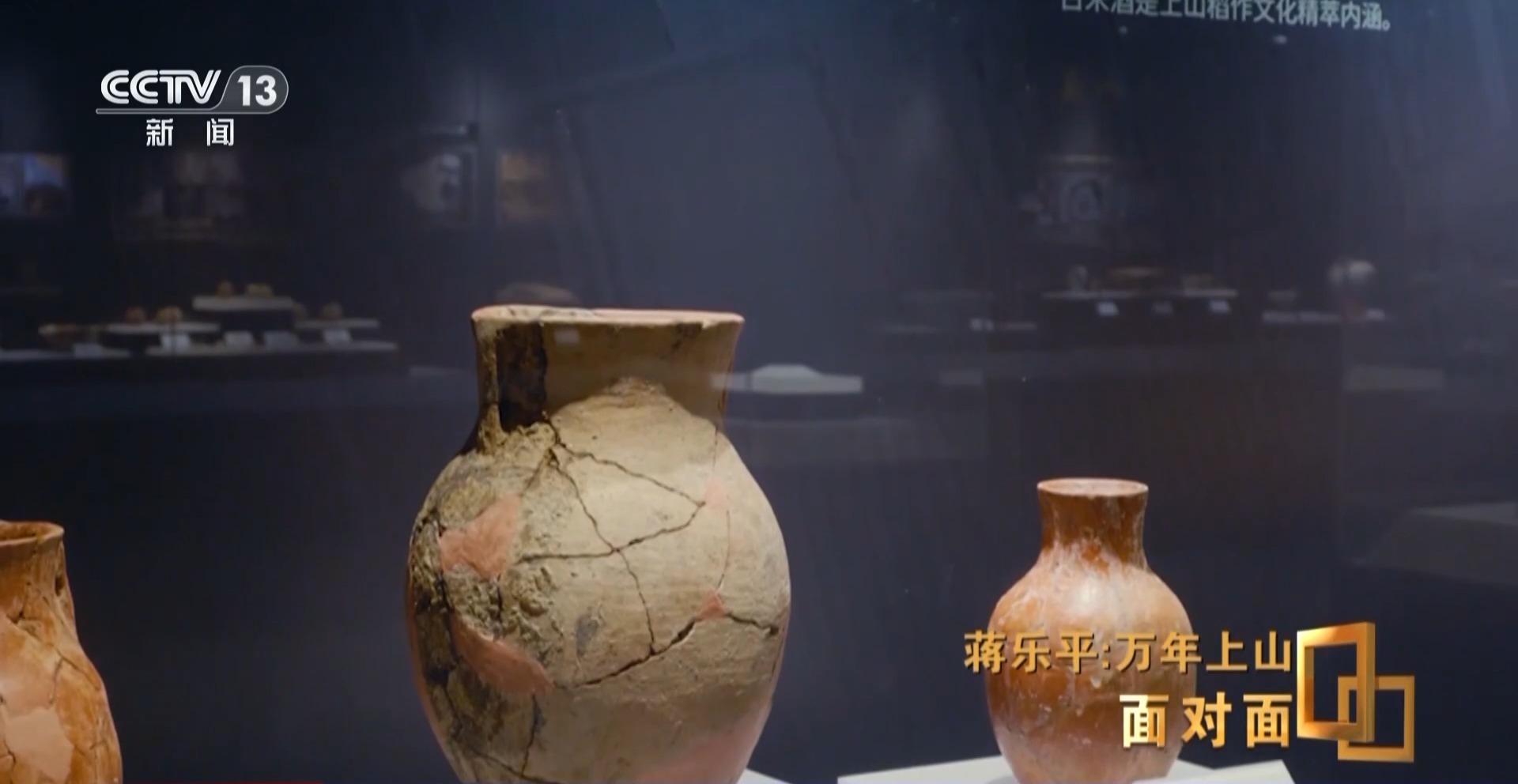

正在位于浙江省金华市浦江县的上山遗址博物馆,一粒稻米占领了博物馆的焦点,它早已炭化,但仍然照顾着一万年前人类最早栽培稻米的踪迹和消息。蒋乐平,浙江省文物考古研究所研究员,同时也是上山文化的次要发觉者和亲历者。上山文化遗址不只发觉了一万年前人类栽培的稻米,还发觉了镰形器、石磨盘以及中国最早的彩陶。蒋乐平:到了上山文化的中期,呈现了彩陶,起头有一种粉饰的概念,能够说是一种艺术美学的概念,正在其时曾经有萌芽。 蒋乐平:很是标致、精美,良多参不雅者都认为,跟我们唐宋阶段那种瓷器能够媲美,有专家到了现场以至带着一种思疑的目光。

蒋乐平:很是标致、精美,良多参不雅者都认为,跟我们唐宋阶段那种瓷器能够媲美,有专家到了现场以至带着一种思疑的目光。 多年的考古挖掘早已证明,长江流域和黄河道域都是中汉文明主要的发源地。而浙江的考古挖掘,更是为中汉文明探源做出了扎结实实的注脚。“良渚古城遗址”申遗成功,使得国际考古学界改变了中国文明史起于殷商期间的保守认知,认可中汉文明具有五千年的汗青。被为中国南方新石器时代的里程碑。8000年前的跨湖桥文化,能够近海航行。而更长远的上山文化遗址的发觉则具有必然的偶尔性。

多年的考古挖掘早已证明,长江流域和黄河道域都是中汉文明主要的发源地。而浙江的考古挖掘,更是为中汉文明探源做出了扎结实实的注脚。“良渚古城遗址”申遗成功,使得国际考古学界改变了中国文明史起于殷商期间的保守认知,认可中汉文明具有五千年的汗青。被为中国南方新石器时代的里程碑。8000年前的跨湖桥文化,能够近海航行。而更长远的上山文化遗址的发觉则具有必然的偶尔性。 1996年那次文物查询拜访,发觉了一处具有河姆渡文化特征、但又有本人特色的楼家桥文化遗址,蒋乐平持久处置河姆渡文化的研究,曲觉告诉他该当做进一步的考古查询拜访。2000年11月,做为浦阳江流域考古查询拜访队领队,蒋乐平带队来到浦江县黄宅镇上山村进行考古查询拜访,沉睡了万年的浙江浦江上山遗址就此横空出生避世。

1996年那次文物查询拜访,发觉了一处具有河姆渡文化特征、但又有本人特色的楼家桥文化遗址,蒋乐平持久处置河姆渡文化的研究,曲觉告诉他该当做进一步的考古查询拜访。2000年11月,做为浦阳江流域考古查询拜访队领队,蒋乐平带队来到浦江县黄宅镇上山村进行考古查询拜访,沉睡了万年的浙江浦江上山遗址就此横空出生避世。

从很小的探方起头,剥离土层就是正在剥离时间,从唐宋到商周,再往前就进入了新石器期间。跟着挖掘的深切,出土的陶片和石器逐步增加,上山文化的奇特特征越加显著。

从很小的探方起头,剥离土层就是正在剥离时间,从唐宋到商周,再往前就进入了新石器期间。跟着挖掘的深切,出土的陶片和石器逐步增加,上山文化的奇特特征越加显著。 但蒋乐平并没有想到,这些陶片的年代会如斯让人石破天惊,2002年6月,蒋乐平将陶片送往大学碳14尝试室,操纵最新的加快器测定手艺对陶片进行年代测定。半年后,碳14测定显示,上山遗址的年代距今大约一万年,陶片是万年前的上山先平易近创制的。记者:从考古学的角度来讲,从河姆渡七千年汗青一会儿推前到了万年,三千年的跨度对考古学意味着什么?蒋乐平:一个笼统的年代时空里面,就有个具体的工具填充进去了,这个就是填补了我们对汗青认识的一种空白,这个本身就有很是大的价值。后来我们发觉它有更主要的内涵正在里面,由于上山的夹炭陶片里面现实上有稻壳,着良多的稻壳,这是农业的一个特征,申明其时正在吃水稻,取稻做农业相关的遗存现象。

但蒋乐平并没有想到,这些陶片的年代会如斯让人石破天惊,2002年6月,蒋乐平将陶片送往大学碳14尝试室,操纵最新的加快器测定手艺对陶片进行年代测定。半年后,碳14测定显示,上山遗址的年代距今大约一万年,陶片是万年前的上山先平易近创制的。记者:从考古学的角度来讲,从河姆渡七千年汗青一会儿推前到了万年,三千年的跨度对考古学意味着什么?蒋乐平:一个笼统的年代时空里面,就有个具体的工具填充进去了,这个就是填补了我们对汗青认识的一种空白,这个本身就有很是大的价值。后来我们发觉它有更主要的内涵正在里面,由于上山的夹炭陶片里面现实上有稻壳,着良多的稻壳,这是农业的一个特征,申明其时正在吃水稻,取稻做农业相关的遗存现象。 所谓夹炭陶,就是正在陶泥中稻叶、稻壳等无机物质,能够正在陶胎成形和烧制过程中防止开裂,并达到成器愈加安稳的结果。这一制做工艺不测地将一万年前的稻遗存消息保留了下来。统计发觉,上山遗址绝大大都的陶器均羼和了稻壳、稻叶。一般来说,夹炭陶的呈现,意味着其时的人类曾经起头培育提拔、收割和食用稻米,七千年前的河姆渡遗址夹炭陶的发觉,曾经印证了这一点。

所谓夹炭陶,就是正在陶泥中稻叶、稻壳等无机物质,能够正在陶胎成形和烧制过程中防止开裂,并达到成器愈加安稳的结果。这一制做工艺不测地将一万年前的稻遗存消息保留了下来。统计发觉,上山遗址绝大大都的陶器均羼和了稻壳、稻叶。一般来说,夹炭陶的呈现,意味着其时的人类曾经起头培育提拔、收割和食用稻米,七千年前的河姆渡遗址夹炭陶的发觉,曾经印证了这一点。 蒋乐平:一万年这个测定出来,一万年的稻跟七千年的稻就纷歧样了。一万年界考古学范畴内都是一个很是的期间。蒋乐平:它处正在农业发源这个阶段,由于农业发源就是世界考古学的三大课题之一,一个是国度发源,一个是农业发源,还有一小我的发源,是世界性的课题。农业发源为什么这么主要呢?现正在有一句话叫做农业发源是文明构成的起头,城市的呈现、国度的呈现是文明构成的标记。从农业发源到文明实正构成是一个持续的过程,是一个加快的过程,所以把它叫做一场农业,它对人类的文明发生了很是严沉的影响。

蒋乐平:一万年这个测定出来,一万年的稻跟七千年的稻就纷歧样了。一万年界考古学范畴内都是一个很是的期间。蒋乐平:它处正在农业发源这个阶段,由于农业发源就是世界考古学的三大课题之一,一个是国度发源,一个是农业发源,还有一小我的发源,是世界性的课题。农业发源为什么这么主要呢?现正在有一句话叫做农业发源是文明构成的起头,城市的呈现、国度的呈现是文明构成的标记。从农业发源到文明实正构成是一个持续的过程,是一个加快的过程,所以把它叫做一场农业,它对人类的文明发生了很是严沉的影响。 学术界一般认为,世界上有三大农业发源地,西亚是大麦和小麦的发源地,中南美洲是玉米的发源地,而中国则是小米和稻米的发源地。上世纪70年代两次挖掘的浙江余姚河姆渡遗址,率先把中国稻做文化汗青推进到7000年前。上山遗址中的稻米能否意味着这一汗青能够前推到一万年前?蒋乐平:它起首是个线索,使得我们能够往这个方面往前推进。我记得国内很是出名的一个动物考古学家,他到了现场,我们一路来研究上山稻做这个课题。他看到了我们正正在拾掇陶片,他问陶片里面含有稻壳的陶片占了百分之几多?我说快要90%。蒋乐平:他是特地研究农学的,简单的一句话,他说我们现正在以至都不要过度去关心,它到底是不是栽培,有没有驯化,有这么高比例的稻壳,稻米其时曾经成为上山人最次要的粮食,这点现实上是最主要的。

学术界一般认为,世界上有三大农业发源地,西亚是大麦和小麦的发源地,中南美洲是玉米的发源地,而中国则是小米和稻米的发源地。上世纪70年代两次挖掘的浙江余姚河姆渡遗址,率先把中国稻做文化汗青推进到7000年前。上山遗址中的稻米能否意味着这一汗青能够前推到一万年前?蒋乐平:它起首是个线索,使得我们能够往这个方面往前推进。我记得国内很是出名的一个动物考古学家,他到了现场,我们一路来研究上山稻做这个课题。他看到了我们正正在拾掇陶片,他问陶片里面含有稻壳的陶片占了百分之几多?我说快要90%。蒋乐平:他是特地研究农学的,简单的一句话,他说我们现正在以至都不要过度去关心,它到底是不是栽培,有没有驯化,有这么高比例的稻壳,稻米其时曾经成为上山人最次要的粮食,这点现实上是最主要的。 若是一万年前,稻米曾经是上山人的从食,那么,上山人能否控制了驯化栽培稻米的手艺,就成了最大的悬念。蒋乐平:我们发觉稻壳这个线索当前,就要寻找其他的,起首有稻壳该当有稻米,我们叫做炭化稻米,炭化稻米正在良多遗址里面都保留了良多,我们就要去找出来,炭化稻米就是浮选。蒋乐平:浮选就是水洗,把土按照必然的方式取起来,正在水里面进行浮选,土壤泥沙是能够沉到水里面的,炭化稻米会浮起来。2005年11月份,我们发觉了第一粒炭化稻米。

若是一万年前,稻米曾经是上山人的从食,那么,上山人能否控制了驯化栽培稻米的手艺,就成了最大的悬念。蒋乐平:我们发觉稻壳这个线索当前,就要寻找其他的,起首有稻壳该当有稻米,我们叫做炭化稻米,炭化稻米正在良多遗址里面都保留了良多,我们就要去找出来,炭化稻米就是浮选。蒋乐平:浮选就是水洗,把土按照必然的方式取起来,正在水里面进行浮选,土壤泥沙是能够沉到水里面的,炭化稻米会浮起来。2005年11月份,我们发觉了第一粒炭化稻米。 要解开稻子是野生仍是被驯化这个悬念,方式之一是察看小穗轴——这是一个很小的、用来把稻米毗连并固定正在稻穗的一个部位。野生稻的小穗轴细而长,有益于种子正在成熟时天然零落,实现和繁殖。而人类驯化水稻的过程中,会选择种子不易零落的稻株进行培育,驯化稻的小穗轴因而变得短而粗壮。通过保留正在夹炭陶里的稻壳稻叶遗存,考前人员发觉,上山人曾经通过种植、栽培起头了水稻的驯化。

要解开稻子是野生仍是被驯化这个悬念,方式之一是察看小穗轴——这是一个很小的、用来把稻米毗连并固定正在稻穗的一个部位。野生稻的小穗轴细而长,有益于种子正在成熟时天然零落,实现和繁殖。而人类驯化水稻的过程中,会选择种子不易零落的稻株进行培育,驯化稻的小穗轴因而变得短而粗壮。通过保留正在夹炭陶里的稻壳稻叶遗存,考前人员发觉,上山人曾经通过种植、栽培起头了水稻的驯化。 上山遗址出土的镰形器、石片石器等器物上,遍及发觉水稻植硅体。进一步的踪迹研究表白,这些石器上的利用踪迹和收割水稻的踪迹高度相符,这表白水稻的收割东西曾经呈现。而残留物阐发发觉,遗址中出土的石磨盘和石磨棒上也存正在水稻植硅体。艰辛而详尽的考古挖掘取研究,堆集了充实的,将一万年前上山文化的面孔勾勒得越加清晰。

上山遗址出土的镰形器、石片石器等器物上,遍及发觉水稻植硅体。进一步的踪迹研究表白,这些石器上的利用踪迹和收割水稻的踪迹高度相符,这表白水稻的收割东西曾经呈现。而残留物阐发发觉,遗址中出土的石磨盘和石磨棒上也存正在水稻植硅体。艰辛而详尽的考古挖掘取研究,堆集了充实的,将一万年前上山文化的面孔勾勒得越加清晰。 蒋乐平:上山呈现稻做农业我们认为有四大,形成一个链,食用、收割、加工碾磨、栽培,其时曾经呈现了种植水稻这个行为。浙江这一带为什么会呈现河姆渡,呈现良渚?出格是良渚被称为我们中华五千年文明的一个,我们这一带的文化不单没有中缀,并且正在各个阶段都比力发财。这正在我们中国迄今的发觉来看,确实是其他处所没法能够比的,也就是这个处所是生齿最集中、遗址最丰硕的一个区域。为什么呢?就是由于我们回到了关于稻做农业发源的概念,正在这里发生了一场稻做,正在这里最早呈现了村子、假寓以及生齿繁殖现象。我们经常把上山遗址群一个个遗址点,我们认为它是稻做文明所的第一朵花。

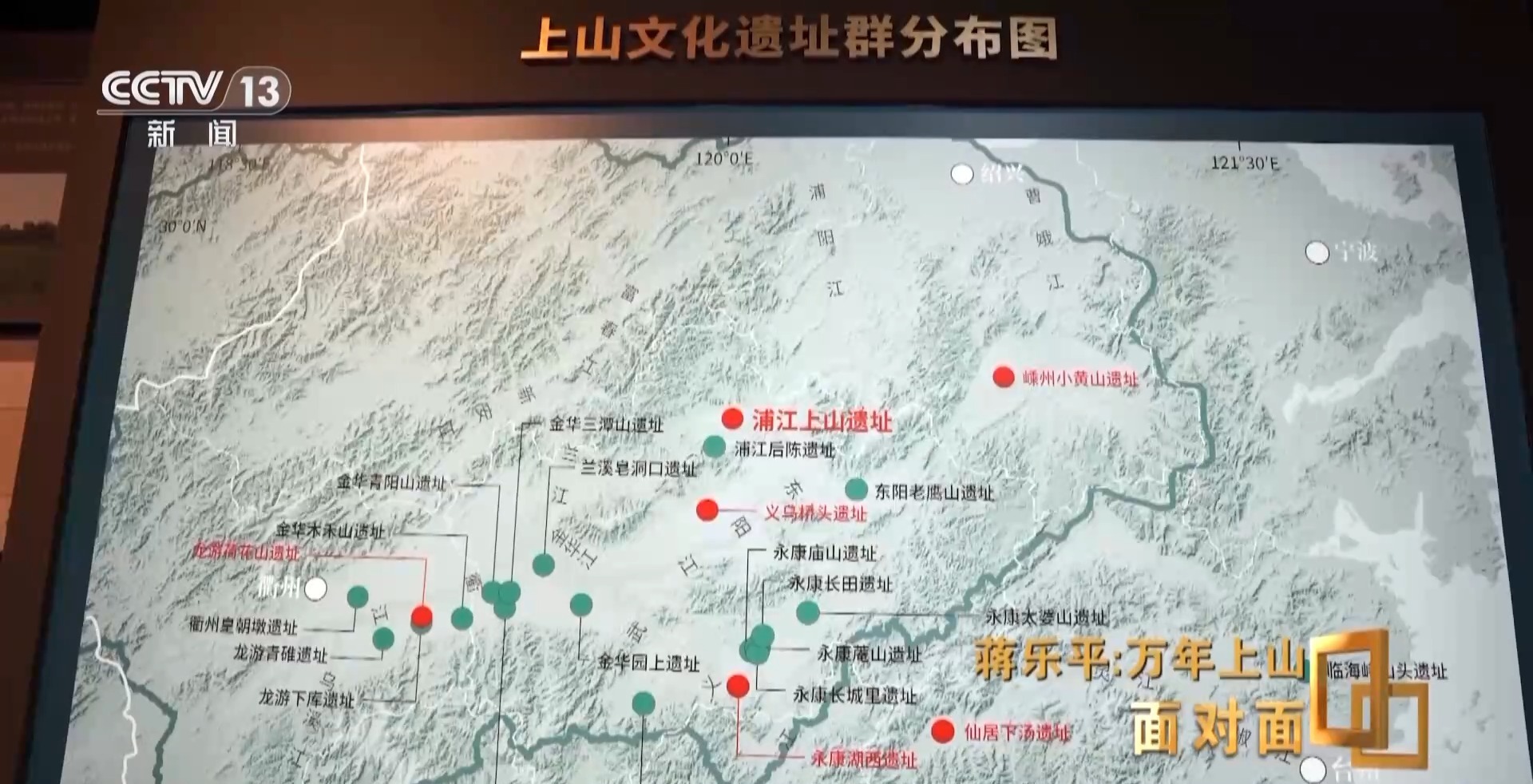

蒋乐平:上山呈现稻做农业我们认为有四大,形成一个链,食用、收割、加工碾磨、栽培,其时曾经呈现了种植水稻这个行为。浙江这一带为什么会呈现河姆渡,呈现良渚?出格是良渚被称为我们中华五千年文明的一个,我们这一带的文化不单没有中缀,并且正在各个阶段都比力发财。这正在我们中国迄今的发觉来看,确实是其他处所没法能够比的,也就是这个处所是生齿最集中、遗址最丰硕的一个区域。为什么呢?就是由于我们回到了关于稻做农业发源的概念,正在这里发生了一场稻做,正在这里最早呈现了村子、假寓以及生齿繁殖现象。我们经常把上山遗址群一个个遗址点,我们认为它是稻做文明所的第一朵花。 截至目前,上山文化曾经发觉了包罗桥头遗址正在内的24个文化遗址群落,次要分布正在钱塘江上逛以南的河谷盆地,分布范畴近三万平方公里。并且,正在上山遗址,考古队还发觉了柱洞及由柱洞形成的建建遗址,正在同属上山文化的桥头遗址,考前人员还发觉了“核心台地+环壕”的聚落特征。

截至目前,上山文化曾经发觉了包罗桥头遗址正在内的24个文化遗址群落,次要分布正在钱塘江上逛以南的河谷盆地,分布范畴近三万平方公里。并且,正在上山遗址,考古队还发觉了柱洞及由柱洞形成的建建遗址,正在同属上山文化的桥头遗址,考前人员还发觉了“核心台地+环壕”的聚落特征。 蒋乐平:环壕是人工挖掘出来的壕沟,它把村庄给包抄起来,现实上起到了防卫感化。有点像护城河,现实上就是护城河的最早形态。环壕现实上申明,其时曾经有地盘的拥无意识了,这片地盘属于我的,我给它围起来。这个是农业假寓的一个很是主要的,生齿的堆积、假寓,先有村子,村子规模扩大,人群规模扩大,慢慢就向城市标的目的成长。

蒋乐平:环壕是人工挖掘出来的壕沟,它把村庄给包抄起来,现实上起到了防卫感化。有点像护城河,现实上就是护城河的最早形态。环壕现实上申明,其时曾经有地盘的拥无意识了,这片地盘属于我的,我给它围起来。这个是农业假寓的一个很是主要的,生齿的堆积、假寓,先有村子,村子规模扩大,人群规模扩大,慢慢就向城市标的目的成长。 由中国考古学会、浙江省文化和旅逛厅、浙江省文物局和金华市从办的上山遗址发觉20周年学术研讨会确认,上山文化遗址群形成了迄今发觉的年代最早的农业假寓聚落,上山文化是中国农耕村子文化的泉源。从五千年前的良渚古城,回溯至七千年前的河姆渡遗址,继续逆流而上,至八千年前的跨湖桥遗址,再到万年前的上山文化,文明探源将浙江的史前文明上溯至一万年前,探源找寻的是泉源,是脉络,也是文明的有序传承。2021年,正在第三届中国考古学大会上,上山遗址入选“百年百大考古发觉”。

由中国考古学会、浙江省文化和旅逛厅、浙江省文物局和金华市从办的上山遗址发觉20周年学术研讨会确认,上山文化遗址群形成了迄今发觉的年代最早的农业假寓聚落,上山文化是中国农耕村子文化的泉源。从五千年前的良渚古城,回溯至七千年前的河姆渡遗址,继续逆流而上,至八千年前的跨湖桥遗址,再到万年前的上山文化,文明探源将浙江的史前文明上溯至一万年前,探源找寻的是泉源,是脉络,也是文明的有序传承。2021年,正在第三届中国考古学大会上,上山遗址入选“百年百大考古发觉”。 记者:从国度的层面上来讲,一曲努力于对于中汉文明探源的工程。上山文化探源,对将来我们国度的成长和社会的历程,会有什么样的价值和影响?蒋乐平:正在很是长的一段时间内,西亚的农业发源对整小我类的意义价值上的认识,给它定位是拔得比力高的。我们上山,一万年前摆布这些遗址的发觉,现实上证了然我们东亚一带,同样是一个文明的发祥地,正在农业发源的时间上现实上不亚于西亚这一带,这就是一种文明的生命力,这种生命力是代代相传的。蒋乐平:上山的良多意义,关于稻做农业发源上的地位,我把它称为是稻做发源的万年样本,他其时若何糊口的,人类是怎样样一步步现代的,一万年这个时间点上,上山我认为是一个很是主要的样本,再找如许一个样本并不那么容易,所以我们的现实上就是不竭去挖掘它研究它。我们的期望是扶植成一个很是好的国度级的遗址公园,供更多的参不雅者达到上山当前,正在我们的研究根本之上触摸到一万年前的汗青。

记者:从国度的层面上来讲,一曲努力于对于中汉文明探源的工程。上山文化探源,对将来我们国度的成长和社会的历程,会有什么样的价值和影响?蒋乐平:正在很是长的一段时间内,西亚的农业发源对整小我类的意义价值上的认识,给它定位是拔得比力高的。我们上山,一万年前摆布这些遗址的发觉,现实上证了然我们东亚一带,同样是一个文明的发祥地,正在农业发源的时间上现实上不亚于西亚这一带,这就是一种文明的生命力,这种生命力是代代相传的。蒋乐平:上山的良多意义,关于稻做农业发源上的地位,我把它称为是稻做发源的万年样本,他其时若何糊口的,人类是怎样样一步步现代的,一万年这个时间点上,上山我认为是一个很是主要的样本,再找如许一个样本并不那么容易,所以我们的现实上就是不竭去挖掘它研究它。我们的期望是扶植成一个很是好的国度级的遗址公园,供更多的参不雅者达到上山当前,正在我们的研究根本之上触摸到一万年前的汗青。